在大西洋潮湿的雨天,实在是没有兴趣出门,索性打开电脑下载了几本书,回到遥远的、干燥的、晴朗的中亚腹地。

诚然,中亚可能是我们的一圈邻居里最没有存在感的区域,很多人会把塔什干当作某个中东地区的战乱城市,又或者把阿拉木图记成哈萨克斯坦的首都。苏联解体后,在这片土地诞生的在中国最著名的人物可能就是迪玛希。你可以在出航站楼的一瞬间,看到他举着oppo手机的巨大广告牌——除了俄文以外,一切看起来都很熟悉。

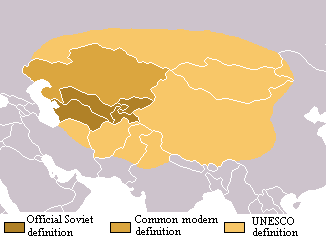

这张图展示了对中亚范围的三种传统定义,最狭义的理解来自前苏联—仅有吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。这种定义或许也来自于它对哈萨克斯坦作为加盟国的警惕,及其比其他四国更高的俄罗斯族比例和更多平原的地貌。

加入哈萨克斯坦而形成的“中亚五国”概念应该是当下最广为接受的中亚概念,其斯坦在古波斯语中为“聚集的地方”之意。而我则更倾向于把中亚看作一个自吉尔吉斯斯坦向四面渐弱的概念,它并不像传统的中亚定义般在地图上生硬地沿着五个斯坦国的边境线划开,而是像墨笔一样,晕染在自里海到河西走廊宽阔的土地上。

我曾经好奇为什么沙棘草乐队的专辑封面和Air Astana的Logo如此相似——这都是一种被称为Muyiz的角形曲线装饰的变体,最早可以追溯到新石器时代。诸如此类具有显著突厥-蒙古民族特征的细节,恰巧诠释了这些土地间密不可分的联系。

从我的角度看,对中亚有两种视角,一种是自西向东,从阿塞拜疆跨过里海,从土库曼斯坦和阿克套那些荒芜的戈壁开始拥抱这里,那是来自欧洲人的中亚。而另一种则从天山那些绿松石般的谷地开始,在桦树和雪山之间,延伸到地平线另一侧的遥远世界。

向东的中亚,从亚心到海洋最遥远的角落

地理和文化概念的中亚,更倾向于被理解为“远离海洋(文明)的地方”。这里拥有撒马尔罕这样两千年的商贸重镇,却鲜有作为目的地的大型都市。往来的商人和旅客和大西洋的风一起,在荒漠的上方经过,在遥远的天山与阿尔泰山的绿洲落下来,散入大地的角落。

气象学上的中亚一直延伸到哈密一带,在这些区域,来自欧洲和大西洋的水汽占比都超过50%。对于渴求水汽滋润草场的牧民来说,游牧文化是这里的中心,在某种意义上也和UNESCO对中亚更偏东,包含了蒙古国的划分更贴切。

从15世纪起,牧人们的生存空间就在遭到压缩,19世纪末20世纪初这个时期被称为“Farewell ball of the horse nomadic civilization”。在集体化的改革中,哈萨克人在1930年代失去了他们的游牧生活。1926年-1930年数轮对于富农/地主的社会主义改造让阿尔泰地区的牧民失去了自己的家园,集体农庄的建立逼迫不会耕种的牧民以粮食的形式交税,那些荒诞和暴力的手段强迫建立的集体农庄制度,使得1932年哈萨克发生了150万人死亡的大饥荒事件,这大概是当时哈国人口的38%。

或许是游牧文化的影响,中亚人对音乐和诗歌有着令人意外的重视,尤其是弹拨乐器的音乐。

而哲学在这里同样具有旺盛的生命力,伊斯兰教的神秘主义派别苏菲派在这里产生了深刻的影响。那些牧人在动辄数百公里的转场道路上像是某种孤独的旅行者,而任凭命运摆布的生活使他们形成了独特的哲学心态,例如近代哈萨克斯坦最著名的诗人阿拜·库南巴耶夫。他在游牧世界崩溃的时刻成为了拯救草原文化的象征。

Cold storm-clouds spinning darkness,

——Abai Kunanbaev

Swathe the bare mountain crags in mist,

And herds of horses in the pasture frolic

In the frost or drowsy, droning heat

向东的另外一个区域就是中国的新疆,在这里,向东延伸的天山和伊犁河谷连接了吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦。中亚的民族和中国少数民族有着密切的对应关系:吉尔吉斯斯坦的主体民族在中国被称为柯尔克孜族,乌兹别克斯坦则对应乌孜别克族,塔吉克斯坦对应塔吉克族,哈萨克斯坦则以哈萨克族和俄罗斯族为主。

向西的中亚,红色与蓝色的阴影

当我们欣赏“土库曼巴希”(意为所有土库曼人的领袖)尼亚佐夫那些令人忍俊不禁的可笑行径时,几乎所有人都会联想到前苏联那些荒诞的个人崇拜故事。即使已经解体三十多年,中亚人依旧生活在苏联的阴影下,那些独裁者自从苏联时期上任起就没有试图放弃过权力。而对于中亚人来说,在几乎数百年的时间里,向西望都是一场彻底的噩梦。

这片区域的大部分地区在19世纪就被俄罗斯帝国征服。在20世纪30年代的集体化运动中,那些牧民被迫改变自己的生活方式从而

社会主义在这片土地上留下的不仅是文化的印记,还有大地上更深刻的痕迹。显然,中亚与其说是苏联的加盟国,倒更不如说是殖民地。

在几乎所有1990年代以后涉及乌兹别克斯坦的旅行文学里,都会提及到咸海的消失。这个强行在乌兹别克斯坦进行河流改道的计划,。它和罗布泊有着几乎同样的命运——修建“水利工程”,河流改道,最后内流河无法补充水量导致湖泊干涸。这些决策充满了社会主义式人定胜天的自信,朱幼棣在《后望书》里对于罗布泊和月牙泉的描写。

即使是在最近的那本《失落的卫星》成书之时,哈萨克人也无法预料托卡耶夫将给这里带来的巨变。“人民领袖”努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫更不会想到,托卡耶夫能在四年内把首都从阿斯塔纳改名为努尔苏丹,又从努尔苏丹改回阿斯塔纳。

托卡耶夫获得权力的过程无疑

消失的旅行作家

尽管如此,我必须承认的是,相比那些90年代或者00年代初的同类作品,被认为是“深刻观察”的《中亚行纪》显得有些过于草率了,以至于那些文字都表现出一种隐约的距离感,很难感受到那种真诚。

我们无法否认前苏联和共产主义政权对这些加盟国带来的深刻伤害,但这并不意味着当我们在现代深入一个区域的时候,一定要带着对它意识形态上的敌意。当我们在民主社会面对“独裁国家”的民众时,又或者试图在穆斯林国家以“关注女性处境”的视角去写作时,只依赖赤裸的批判未免显得轻浮和幼稚,这是属于中亚人的苦难。

我并不认为这是什么“西方中心论”的结果,至少对于其他西方旅行作家比如彼得·海斯勒,甚至就中亚题材写作《亚洲之心》的Colin Thubron而言,这都显得有些浮躁。这本书太执着宏观的故事,却缺乏对人状态的关注。我们需要坐下来,或者至少弯下腰,去理解他们认知的处境。

当然,以我的视角去评估未见得公平,毕竟许多读者在此之前对中亚并没有了解,它至少可以作为一个引子,让我们能在透过舷窗俯瞰这片土地时有一些新的感受。而另一个层面在于,相较挪威人,一个中国人要想理解前社会主义国家在发生什么以及为什么发生这些,要容易得多。

但是更核心的问题是,2020年代的旅行写作,是否已经衰退到读者失去选择权,而被迫给少数的作品以赞誉。似乎那些传统的旅行作家已经从我们的视野里消失,无论是作为一种流行文化,还是仅仅作为一种出版物。

当我们沉浸于阅读Lonely Planet的创始人从澳洲飞往几内亚岛的疯狂旅行时,可能也忘记了自己不再购买任何一本Lonely Planet——文化旅行似乎遭受了和纸质书一样的命运。

事实上,大部分旅行作家几乎完全依赖于公关经费生存,有数据表明,二战以后旅行作家的收入几乎没有增长。我的前司曾经为某高原航司制作杂志,我曾经以为这是一个无比浪漫的工作,但是很显然,极低的征稿费用养不活任何一个专业作者。

最终,社交媒体上那些更为浮躁的文字和夸张的风景照成为了出行计划的参考,甚至连马蜂窝的长篇攻略在此时都显得冗长乏味。在某些意义上,《中亚行纪》也的确算得上一种文化的坚守。

说来有趣,被所有人提及的《中亚行纪》里在阿拉木图的段子,倒是结结实实砸到了我头上。

既然我来到了苹果之城,就去了一趟市场。我挑出一个硕大的青苹果,付钱后咬了一口。味道犹如夏天的清晨,恰到好处的酸,恰到好处的甜,恰到好处的紧实。

“我觉得这是我人生中吃过的最好的苹果!”我叫道。

坐在码得整整齐齐得水果堆后面得摊贩得意地笑了。

“我们所有的苹果都是专门从中国进口的。”他自豪地告诉我。

我只想起了在阿拉木图绿色市场花几百坚戈买的黄苹果,我一度很自豪地炫耀,我吃到过全世界最好的苹果。

0 条评论